书写有态度的民俗志

我国很早就有采风问俗和记录民俗的传统,作为对民俗进行记录的成果形式,民俗志亦早已出现。20世纪以来,随着民俗学的发展,在延续传统的基础上,出现了更多类型的民俗志作品。但不论哪种民俗志,都格外强调书写的客观性,尽量避免编写者的主观评价。这种态度自然有其合理性,但很大程度上忽视了民俗志还应该发挥辨风正俗的现实作用。

当下,有必要书写有态度的民俗志——即书写民俗志时有明确的立场,对社会风俗事象的善恶、优劣、良陋进行有意识地评价,以影响民众在风俗生活中的行为倾向,以引导社会风俗向善向美。

书写有态度的民俗志,首先是改善社会风俗的需要。风俗长期以来被认为与国家治乱兴衰关系重大,相关表述代代不绝。宋人苏轼说:“人之寿夭在元气,国之长短在风俗。”明人南大吉纂修嘉靖《渭南县志》云:“风俗者,天下之大本,政教者,治世之先务。天下之治乱,系乎风俗者。”清人黄中坚也说:“天下之事,有视之无关于轻重,而实为安危存亡所寄者,风俗是也。”因此,为了国家兴盛,就需要在风俗的评价与改善方面有所作为。

然而近些年来,风俗对于国家治乱兴衰的意义似乎被遗忘了。在一些地方,男方必须为女方准备好一动(轿车)不动(房产),否则难以成婚。2016年11月《人民日报》曾报道:某地风俗迎亲时新郎要给岳父岳母献上8斤8两的百元大钞。为了儿子能讨到媳妇,本已过上小康生活的老人到处借钱,甚至卖了自己住的宅子。为了还债,只得外出打工。这样的风俗已经严重影响了人们的生活,许多家庭深受其苦却因风气使然而难以摆脱。

如果民俗志只记录婚姻礼俗的仪式程序、婚礼中物品的象征意义,而对这样的恶俗视而不见,或者见了也不表明态度,不进行旗帜鲜明的批评,那么它就是有缺憾的。引导社会风俗向善向美,奢俭有度,应该是有态度的民俗志的一种责任。

当然,民俗志也有必要对粗暴干预民众正常习俗活动的行为进行记录,并表明态度。比如贴春联福字是春节的重要习俗,不仅有利于营造节日气氛,更表达着民众迎春纳福的美好祝愿。然而今年春节,某地政府竟然在正月初三就开展所谓“春联福字专项整治活动”,将沿街的春联福字统统撕掉!这种简单粗暴的做法不仅破坏了传统习俗,而且伤害了民众情感。虽然这只是个案,但仍然应该记录下来。

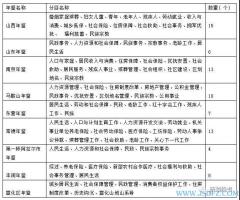

其次,书写有态度的民俗志,也是对传统志书传统的一种继承。中国地方志素以起源早、持续久、类型全、数量多而闻名,且长期发挥着“存史、资政、教化”的功能,这都与志书的有态度关系密切。风俗是传统社会方志的重要内容,修志者有时使用明显带有褒贬色彩的用语对习俗进行评论、表达态度,比如用“淳”“醇”“厚”“朴”“美”等形容好风俗,用“薄”“恶”“陋”“粗”“鄙”“浮”“淫”等形容不好的风俗。有时则通过对不同地方风俗的横向比较,或对同一地方不同时代风俗的纵向比较来表明态度。比如嘉靖《威县志》的编修者在记述十月一日“以文纸制为冥衣,墓祭焚之,云‘送寒衣’。村落相互赛祷”之后,进一步议论说:“亦吹《豳》《雅》、击土鼓遗意。近渐奢纵,鸣锣振鼓,侑以女乐,则大缪矣。”显示了对某些风俗或欣赏或批评的不同态度。再如嘉靖《贵州通志》“风俗”目“贵州布政司宣慰司”子目中有岁时民俗记述,在“贴桃符钟馗封门”后作者感叹道:“诸夷虽其土著,渐濡既久,近颇效尤,亦足以见圣化之遐被矣。”其间就包含着编修者对当地“贴桃符钟馗封门”的赞赏。现代书写的民俗志,尤其是地方志中的民俗志,仍然需要发挥存史、资政、教化作用,有态度是对传统志书书写传统的继承。

最后,书写有态度的民俗志,也是提升民俗学学科地位的一条路径。如何提升民俗学的学科地位,一直是民俗学学者关注的问题。毋庸置疑,能够经世致用的学问,更容易获得发展空间,与无态度的民俗志相比,有态度的民俗志与治国理政建立了更为密切的关系,在这方面的作用发挥将有助于民俗学学科地位的提升;同时,书写有态度的民俗志也有助于培养更有责任感、有担当、有情怀的民俗学学者。

在不违背法纪的情况下,每个社会成员都有权选择自己喜欢的民俗生活和行为方式,有人愿意奢侈浪费自己的钱财,别人也无权强行干涉,但这并不意味着社会没有主导的价值观。有态度的民俗志,不仅应该科学客观地记录民众的知识,亦应该科学客观地记录民情好尚,并予以一定的评价,辨风正俗,传递正确的价值观念,以使社会更加美好,百姓更加幸福。(作者系北京联合大学北京学研究所研究员。(来源:《光明日报》2017年3月21日第12版,图片来自网络)