嘉庆《郫县志》于巴蜀文化研究之价值

郫县之有志,据考始于宋代《古郫志》,自宋代到清同治八年,计有县志七部,已知著作者的有四部:清乾隆二十七年(1762)县令沈芝重印的《郫县志》;清嘉庆十八年(1813)县令朱鼎臣主持编纂的《郫县志》;清道光二十四年(1844)县令杨得质在嘉庆志上增补三篇艺文志,称为道光志;清同治九年(1870)县令陈庆熙主持编纂的《郫县志》。经过岁月风霜,诸多县志鲜有留存。幸而在中科院图书馆发现存有嘉庆版《郫县志》,郫县地方志办公室组织对其进行整理翻印,出版了新版嘉庆《郫县志》四册,本文即欲通过深入解读,挖掘出这本旧志的巨大价值。

当代郫县城夜景

一、嘉庆《郫县志》内容简介

嘉庆《郫县志》的编撰,与当时清政府要求全国修志的背景息息相关。根据巴兆祥《论<大清一统志>的编修对清代地方志的影响》① 所述,清代初期,随着全国基本统一局面的初步形成,编纂各地方志以为《大清一统志》作资料是清政府为了巩固其统治、维护大一统局面的重要举措和手段。在康熙、雍正、乾隆时期,都分别敕令各地修志,雍正还定下方志60年一修的制度。嘉庆六年,朝廷三修《一统志》,大量地方志也由此产生,并且,有了前面几次修志的经验,再加上更为严谨的学风和更精审的考订,此时的方志在质量上更显突出,嘉庆《郫县志》亦是如此。

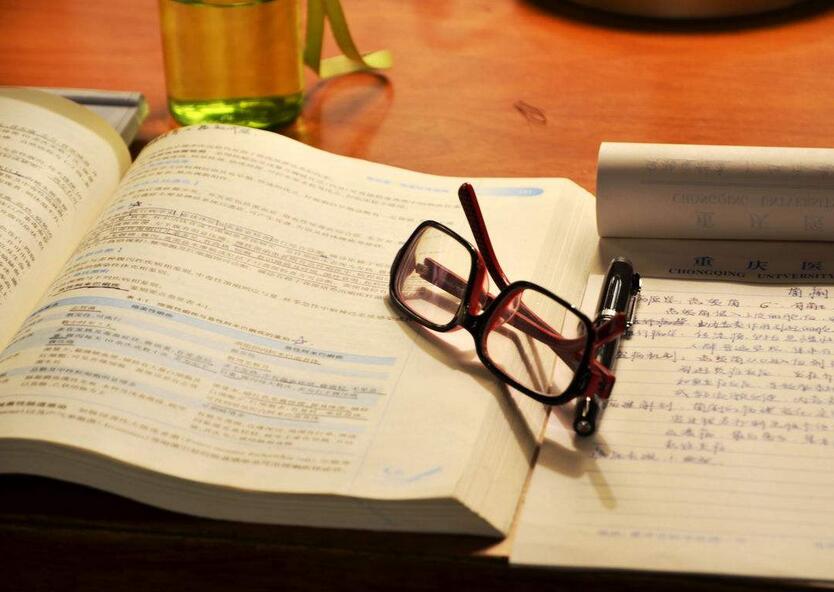

除开篇诸序外,此志共有44卷,天文地理、人文风俗、历史遗留,无所不包,政治、经济、文化、自然、地理等各方面均有涉及,详略有当。从篇幅上看,其中三分之二都集中在人文风俗方面。从量上来说,嘉庆《郫县志》作为史料蕴含的信息量非常大,可谓近代巴蜀文化的一个浓缩,也是近代巴蜀文化最直观的承载;从质上说,嘉庆《郫县志》不仅涵盖面广,且对当时社会面貌挖掘很深。

有直接描述的。如记载郫县的历史建置沿革、税制、古迹、人物等,言简意赅,条分缕析,一目了然。“风俗”篇篇首汇总了历代文献中对郫县人文的描述,如《蜀都赋》里的“其卦值坤,故多斑彩文章。君子精敏,小人鬼黠。与秦同分,故多悍勇”,又如《西蜀蕃夷图序》里的“民性循柔,喜文而畏兵”等,都是一种直接呈现。对某些事、物梳理成因。比如书中记述,传统婚姻礼俗中的问名、纳彩、婚书等各种环节并不是一开始就有的。乾隆之前,“川中婚礼最为苟简”,“只凭媒人持年庚一纸而已”,因而时常出现男方持庚帖骗婚而对簿公堂的闹剧,乾隆八年,才开始移风易俗。

有间接反映的。如“寺观”篇记载,嘉庆时期,郫县“地不满五十里”,而寺观“至百有余所,精舍祇园,在在皆是”,仅本志统计就有81座之多,且每座寺观都详细记载其地址、修筑年代,这从侧面反映,当时佛教文化在郫县较为盛行。宋代徐仲谋《留题郫县西禅院古调》诗云“郫县七十寺,碁布于郊坰”,也说明了同样的问题。再如,“户口”一卷对从明末清初到嘉庆年间郫县的人口变化作了统计,从4776丁到73621丁,人口急剧增长,其中乾隆十年到乾隆四十六年,增长了一万一千余户,再到嘉庆,又增加一万九千余户。结合张献忠屠四川致使“千里无烟,飞鸟绝迹”的史实,可以从侧面看出明末郫县人口的凋敝与清初“康乾盛世”带来的社会变化。再结合清乾隆年间郫县县令李馨所记“郫之四民,率多秦楚豫鄂粤流寓之人,土著什不得一”,说明郫县自古以来是一个人口流动较为频繁、文化融合较为多元的地方,这对理解郫县社会的方方面面都有所助益,可窥斑见豹,进而对整个巴蜀地区、巴蜀文化加深了解。

二、历久弥珍的时代价值

珍贵的史料宝库 梁启超所倡导的新史学,所谓“民史观”者,即是要关注民众、关注社会生活。古代最能体现下层社会生活的历史资料,非方志莫属。民国时期,顾颉刚、张国淦、朱士嘉等学者积极提倡读志用志,宣扬其史料价值。嘉庆《郫县志》蕴含的信息量和知识量十分丰富,书中各卷所保留的内容,可以作为史料为自然地理和历史地理、政治、经济、军事、文化等各个方面的研究提供参考。

如清代诗人许儒龙在乾隆八年所作《上杨抚军言夷事书》中,提出防治川西少数民族特别是大小金川的急迫性,谓“大小金川负险恃强”“西南蛮部自古为患”“八国中之最悍者也”,一旦事发则“剽掠新、双、温、郫诸邑,环省城,城中仓卒戒严,未能速战,各镇协营声援不及,则附近居民不免残毒”“势大而祸速”,在文中他提出提前谋划,“及兹尚未蠢动之时,设兵防险,预以遏其觊觎之心而阻其跳踉之气,则将来我兵不必大出,国帑不至虚縻。所谓消患于未萌而以不战制敌也。”虽然这封上书未被当局采纳,且后来金川之乱果然不幸发生,但从历史研究的角度,许氏此文可以作为史料,为相关研究提供相当丰富的讯息。

又如蠲政一卷,本为记载赋税的减、免、缓之法,却将蠲政自汉唐经宋元至清代的来源曲折概况描述出来,说明郫县“屡蒙蠲免”,并原文呈现了清初康熙、雍正等围绕蠲政与地方官员的官文往来,汇总了历代蠲免地区、数目等,非常详细。

再如,“艺文志”卷分了“传”“记”“序”“书”“辨”等内容。“传”顾名思义是为人物立传,郫县历史上有名的人物及其生平琐事、所作所为,基本上都被收入其中,如何武、扬雄、常勖等。而“记”“序”“书”“辨”等,则通过各种游记、碑记、著作序言、书信往来等等文字形式,将历代文人对郫县的事物、历史、社会等各方面的观感和自身经历,直观而细致入微地记载下来。这些资料对研究清代社会或者清代巴蜀地区社会面貌是详细而珍贵的。

承上启下的文化载体 方志本身的特点,决定了嘉庆《郫县志》在文化传承上不可取代的地位。梁启超谓“最古之史,实为方志”,清代史学家章学诚,更是将地方志划为史学中的专门学科进行系统论述,成为方志学的奠基者。就全国而言,仅与地方志有着直接或间接渊源关系的地方史籍、地理杂著、人物传记、诗文选集等等,如汗牛充栋,更不论其他历代文献之浩繁。历史遗留的资料既多且杂,研究成果也十分丰富,然而地方志的特殊性,决定了旧方志是常读常新的。周迅《中国的地方志》归纳了地方志的几个特点:地区性、综合性、资料性和连续性。他认为:“地方志的取材和编排,千方百计地突出本地特点,对于本地区的事情,它的记载既细致又具体,往往是其他著作所不能取代的”,同时地方志的记述以当时最近一段时期的现实状况为主,兼叙历史沿革,无论天文地理、名胜古迹、资源物产、民族、宗教、风俗以及政治措施、军政机构、典章制度、经济状况、文化科学、著名人物、重大事件甚至方言俗语、金石碑刻、故事传说等等,“只要和这个地区有关,全都属于它的记述范围”{2}。郫县作为千年古县,文脉隽永,其发展轨迹既是全国各地区发展脉络的一个缩影,更可作为巴蜀地区社会变迁的一个代表;同时,作为古蜀都所在地,它也具备自身特点,对它的研究非常有利于人们进一步了解本土文化和巴蜀文化。

巴蜀地区的民风民俗及郫县地方特色,在嘉庆《郫县志》中有非常多的体现。除民俗外,物产、祠祀、寺观、祀典、艺文、疆域(场镇)、杂志等各卷均囊括其中,其记叙郫县风俗的林林总总,既多且杂,为读者描绘了当时社会的全貌。而今社会生活中保留的风俗习惯、节庆仪礼、价值观念等等,无一不是从历史中演变而来。

极具号召力的文化标杆 浓厚的地方特色,让嘉庆《郫县志》在新时代体现出独特的号召力和凝聚力,对当下有一定的教育意义。

一是激起人们的乡土观念。当代著名方志学家傅振伦先生曾言:“地方文献,是一个地方先贤、耆旧所遗留下来的智慧结晶,也是地方学艺精神之所寄托。它足以代表一地方之特色和人民的特征。民众展阅,便可激起其爱乡观念,扩而大之,可以增进其爱民族爱国家等情绪”{3}。梁启超也曾说:“盖以中国之大,一地方有一地方之特点,其受之于遗传及环境者盖深且远,而爱乡土之观念,实亦人群团结进展之一要素。利用其恭敬桑梓的心理,示之以乡邦先辈之人格及其学艺,其鼓舞浚发往往视逖远者为更有力……其直接影响于其乡后辈者何若,间接影响于全国者何若,斯岂非明效大验耶?”{4} 读者阅之,必能领略古时先贤的风采,汲取过去人们的智慧,加深对郫县的了解,进而激发其爱乡情怀、爱国热忱。二是有利于对外形象的树立。时人对“古”之一字尤为热衷,各种仿古行为、仿古建筑、仿古服饰等,学习古人的生活方式,研究他们的社会价值观等,体现出在历史中汲取营养、寻找精神寄托的意愿,在完成自我修养的同时,潜移默化地对社会面貌移风易俗产生了一定的影响,营造出一种文化氛围,在细微处展示出本地域浓厚的文化底蕴,增强了地方的吸引力。激起人们的乡土观念,群策群力为本地发展贡献力量,同时吸引八方来客,共谋发展之道,这不正是当代文化工作中一个非常重要的课题吗?只要善加利用,以嘉庆《郫县志》为代表的一系列古文献,必能在其中起到相当的作用。

“一个文明国家,有它的历史;一个世家大族,有它的谱牒;一个著名人物,有他的传记;一个方隅也有它的志乘。他们的性质功用,都是一样的”{5}。一部方志就是一部历史。乾隆年间郫县县令李馨曾在当年的县志序文中说:“如此矧一邑之中土田贡赋学校人风,何事不关宏巨者,而可茫无所记,听其愈远而愈湮乎?”由于过去书籍资料保存手段的局限和历史的跌宕起伏,许多史籍文献湮没在尘埃中,嘉庆《郫县志》经过历史车轮的碾压,备经考验流传至今,诸多不易,今人当善加珍惜,不负厚望,令其在新时代焕发出新的生机。

参考文献

①巴兆祥,《论<大清一统志>的编修对清代地方志的影响》,《宁夏社会科学》2004年5月第3期(总第124期)。

②周迅,《中国的地方志》,山东教育出版社,1991年版,第4页。

③傅振伦,“整理地方文献问题”,《傅振伦方志文存》,黄山书社,1988年,第66页。

④梁启超,“清代学者整理旧学之总成绩”,《方志学》,中国书店,1985年,第313页。

⑤傅振伦,“整理地方文献问题”,《傅振伦方志文存》,黄山书社,1988年,第71页。