《支那省别全志》间谍文献论——《支那省别全志·江苏省》《南京调查资料》比较研究

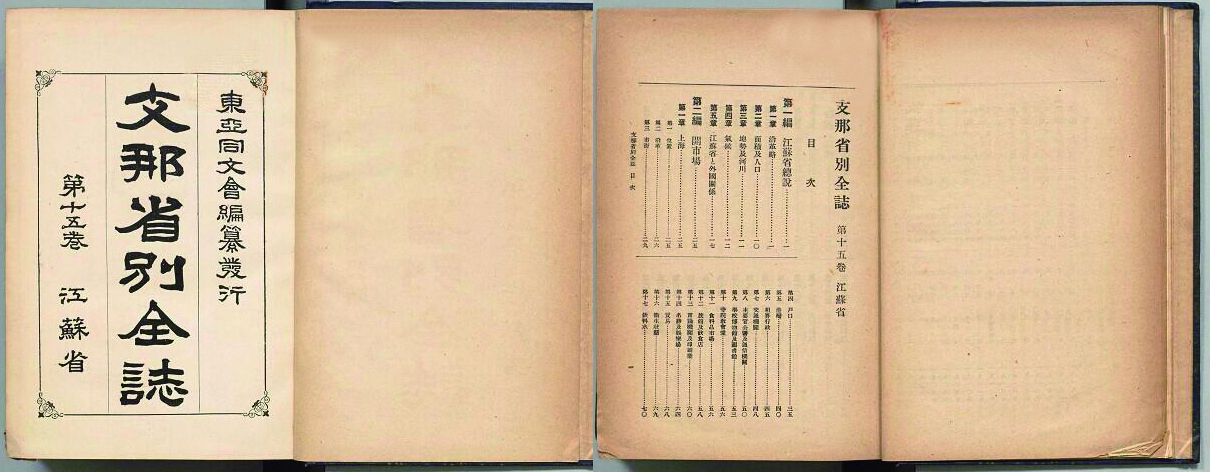

方志是我国特有的文化样式,具有悠久的历史传统。宋代以后,地方志体例结构、收录范围、记述方法乃至志书纂修机制,都逐渐形成相对稳定的模式。志书的编修通常由官府主持,主编则往往由地方官礼聘本地德高望重而又学识渊博的退休官吏、文化名人或客籍学者担任。但从1917-1920年,《支那省别全志》的出版却彻底颠覆了这一传承近千年的文化传统。此书以中国的内地十八省为记述对象,除新疆附于甘肃,“满蒙”不在收录范围之外,一省一卷,洋洋洒洒18卷近2000万字。让人百思不得其解的是,此书的编修和中国各地方政府毫不相关,而是由日本东亚同文会主持,在日本政府的巨额资助下完成的。志书出版后,后来又在1940年代初增补下限后的新资料,再成《新修支那省别全志》又一次出版。这在我国方志史上是空前绝后、绝无仅有的。

关于此书的编纂缘起,按照日本东亚同文会干事长小川平吉的说法,东亚同文会一向主张“日支(日中)两国之亲善和东亚文运之昌盛”。两国在文化上“同文同种,相辅相成”“继承这一历史关系,共同迈进文明富强之路,实乃我东亚同文会创立之初衷”。而中国虽然“自古以来重视地志,是世界上所存地理书籍最齐备的国家”,但“至近世却无完整的地志著作问世”,东亚同文会“正是基于以上原因,补阙拾遗” ①,才着手此书编纂的。一付慈眉善目,满口“亲善”“共荣”(共同迈进文明富强),读来颇令人动容。

毋庸讳言,《支那省别全志》将实证科学的现代手段引进地方志的编修,对提高志书的科学性具有积极意义。书中有关我国清末民初系统而翔实的资料,也具有重要历史价值。但在地方志的三大功能中,存史只是资政和教化的前提与手段,资政和教化才是目的。俗语云:“无事献殷勤,非奸即盗。”只要将《支那省别全志》和《南京调查资料》进行“对读”,《支那省别全志》编纂者们深藏在“亲善”“共荣”背后的商业、军事动机立刻暴露无遗。

《支那省别全志·江苏省》的三个特点

《支那省别全志·江苏省》为《支那省别全志》的第15卷,共6册,分设江苏省总说、开市场、贸易、都会、交通运输及邮电、主要物产及商业惯习、工业、输入品、商业机关、金融货币及度量衡10编。细读全书,读者总不免有三点疑惑,而这三点疑惑又恰恰构成了此书最为异乎寻常的三个特点。

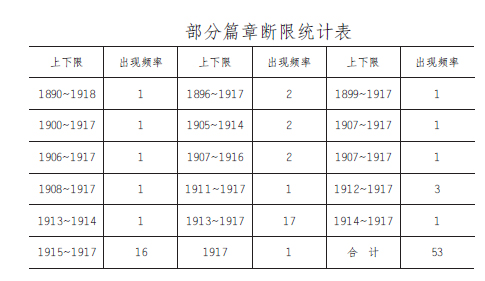

首先,资料的系统性是地方志最为基本的特征之一,志书必须全方位地反映事物的历史与现状。但《支那省别全志》却一反常态,只关注 “今天”,极少关注“昨天”,几乎见不到“前天”。严格说来,基本上属于详今无古之作,有历史虚无主义之嫌。我们曾对该书第三、六、七、八、十5编大部分记述单元的断限进行过统计,统计结果详见下表。

这里至少有三个问题值得注意。第一,表中有17个断限,一共涉及到53个记述对象。但众多的记述对象主要集中在1913~1917年和1915~1917年两个断限,前者有17个,后者有16个,各占全部记述对象的将近1/3。第二,17个断限中,有15个下限都设定在1917年,即使下限不在1917年,也是和1917年极为接近的1914年、1916年。第三,上限与下限之间距离较久的,不少都是出于系统对比或者“追溯”历史的需要。如《上海金输出入额对照》《上海银输出入额对照》,断限都是1907~1916年。编者如果不提供这些数据,就难以形成系列“对照”,而在缺乏系统数据“对照”条件下得出的结论,无疑将会削弱资料的科学性。而少量单元在“追溯”事物的起始发端时,往往不是按照地方志的惯例进行自上而下的“竖写”,而是以“眼下”为本位,对事物的历史进行自下而上的回溯,故谓之“追溯”。如第七编第三章《上海机械制丝沿革》,记述的时间范围自1890年到1918年,但记述的重点和落脚点却都在1913~1917年。

事实上,书中还有不少部分的下限并不止于1917年,而是一直延迟到1918年,个别的甚至到1919年。诸如第七编第一章上海支那人经营纺绩业工场,第三章各港纯输移出白丝、白经丝、白缲丝、黄丝、黄经丝、黄缲丝、屑丝,上海输移出柞蚕丝、野蚕丝,第四章各海关输移出绢织物、绸缎与丝绣货,第五章各港输移出面粉,统计的下限都截至1918年。第七编上海市场麦粉相场的统计,记事止于1919年。

检《支那省别全志·江苏省》卷首,东亚同文会干事长小川平吉和东亚同文书院长根津一的序,都撰于大正六年三月,即1917年。另据书前《凡例》,日中西历对照表所列对照年份的截止时间为大正八年,即民国8年、公元1919年。由此可以推断,此书资料收录的着眼点在于成书前的三四年之间。这就构成了此书的第一个特点,即资料的鲜活性。

其次,地方志素有地方百科全书之称,收录的范围横跨百科百业,因而以类相从、横不缺项是地方志的另一项基本原则。以形式逻辑为标准,《支那省别全志·江苏省》所设江苏省总说、都会2编似可归入自然部类,其余8编都可以归入经济部类。除此之外政治、文化、社会、人物等一般志书不可或缺的门类,该书一概阙如。书中虽然偶然记述到“商业惯习”,但商业习俗充其量只是行业习俗的一部分,而行业习俗之外尚有岁时习俗、礼仪习俗、游艺习俗等等,书中也都只字不提。这在志书总体框架的设计上,等于是犯了“横不缺要项”的大忌。

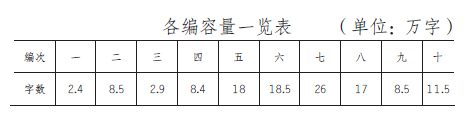

另一方面,同一层级各个单元篇幅的平衡性,不仅是地方志同时也是所有著作通常都要遵循的重要原则。但《支那省别全志·江苏省》各编的篇幅并不平衡,有的甚至严重失调。请看下表:

统计显示,第五、六、八3编的篇幅都相当于第一编的7到8倍,第七编的篇幅甚至超过第一编10倍。篇幅最大的第五到八4编,合计79.5万字,接近全书总篇幅的2/3,这即使以畸轻畸重来比喻其篇幅比例失调的严重程度也不为过。而这些就构成了该书的另一个特点,即重点畸形突出,内容畸形集中。

再次,在志书编纂实践中,修志者通常特别关注三个“点”,即事物起始发端的“起点”、发生变化的“拐点”、志书下限时的“终点”,努力让志书“纵不断主线”,勾勒事物发生、发展、兴盛、衰落的历史脉络。但《支那省别全志·江苏省》对一些事物的记述,有时大大超过了这个标准。试以沪宁铁路为例。

沪宁铁路是在1895年中日甲午战争失败后,清政府决心救亡图存的特定背景下,由铁路总公司督办盛宣怀主持,利用英国贷款290万英镑,于1905年4月25日正式启动建造的。1908年4月1日全线通车,由上海北站到南京下关站,全长311公里。作为一部省级志书,只要将沪宁铁路建设和运营中几个关键节点的基本情况记述清楚,志书的存史价值就大体具备了。但《支那省别全志·江苏省》远不止此。其于常规记述之外,另设《驿间里程》单元,分立距上海里程、驿间里程、距南京里程三项,共列上海、真茹、太平门、南京等全部37个站点,一一收录各相邻两个站点之间距离、距上海距离、距南京距离。其中相邻站点距离小于5哩(即英里)的15个,小于3哩的5个,最小者恒利到昆山只有1.95哩。这又构成了此书的第三个特点,即事无巨细,锱铢毕录,其翔实程度简直到了畸详畸精的地步。